「コネクト通信」2018

アートミーツケア学会2018@女子美術大学に参加しました。

11月3、4日に女子美術大学(杉並キャンパス)で開催された2018年度のアートミーツケア学会に参加しました。

柳田邦男氏の「言葉と絵本」をめぐるレジリエンスについての基調講演、マイケル・スペンサー氏による美術と音楽の境界的ワークショップ、活発なポスターセッションやユニバーサル・ワークショップの分科会を始め、充実した2日間となりました。

2017年度に青空委員会公募助成プロジェクトとして開始した協働プロジェクト「聾/聴の境界をきく」を始めコネクト(ササマユウコ)の活動も「東の会員展」としてタペストリーとなって展示紹介されました。

詳細はコネクトFBにも掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

第6回ユニコムまちづくりフェスタに参加しました

10月14日に開催された第6回「ユニコムプラザまちづくりフェスタ」に参加しました。

5年前の入居時は弘前大学今田研究室に籍を置いたサウンドスケープ研究中(大学関係者)でしたが、現在は任意団体代表として、第2回から「芸術教育デザイン室CONNECT/コネクト」名義で参加しています。ここ数年は子ども向けワークショップ企画が大人気のようですが、CONNECTは5年目の区切りということで、オーソドックスなパネル展示となりました。

今回の参加団体からあらためて地域に目を向けると、「芸術」の枠に納まらないクリエイティブな活動が沢山ある。特に相模原・町田市界隈は芸術系大学が多く卒業生アーティストも沢山住んでいる。加えて、高い「アート(技術)」を趣味に持つ高齢者も沢山いらっしゃる。両都市(相模原72万、町田43万)合わせた人口は約115万人!ここに「名前」がついたとき、新宿から電車で約30分程の東京郊外の「新しい顔」が浮き彫りになる気がしました。

ユニコムは日本初の「大学と市民の連携」を目的とした施設です。CONNECTのようにリサーチや実験を目的とした芸術活動にも居場所があります。これから施設がどのような変遷を辿るのかは未知数ですが、ユニークな公共施設であることは間違いありません。スタッフの皆さま、お疲れ様でした!(サ)

第6回『即興カフェ』(協働実験プロジェクト「聾/聴の境界をきく」コラボ企画」を実施しました

「つなぐ・ひらく・考える」をテーマに芸術(芸術家)と学術(研究者)、芸術の内と外をコネクトする活動も第1期5年目となりました。今年度は総括としての「考える」を意識しながら、レジデンスアーティスト(女子美術大学講師・沼下桂子さん)の活動サポートや、次段階の「コネクト」を視野に入れた実験的な活動を展開しています。

先週8月17日にはコネクト代表ササマユウコ(音楽家)がプロデュースする個人活動、「サウンドスケープの哲学から新しいオンガクのかたちを実験する音楽家のプロジェクト『即興カフェ』」と、昨年度のアートミーツケア学会青空委員会公募助成事業:協働実験プロジェクト「聾/聴の境界をきく」をコラボ企画で実施しました。ちなみに「音楽×弘前の哲学カフェ」を前身とした「即興カフェ」では毎回テーマや出演者によって内容や進行方法が変わります。今年1月20日に開催した第3回『音と言葉のある風景』(ゲスト敬称略:石川高(笙、古代歌謡)、國崎晋(Sound&Recording編集人@南青山HADEN BOOKS)では文字通り「言葉と音楽」がテーマでしたが、今回は協働プロジェクトのメンバーで聾の舞踏家・雫境さんをゲストに迎え「言葉のない対話」をテーマに展開しました。

写真だけではなかなかわかりづらいですが、この即興セッションではいわゆる「パフォーマンス作品」を演じているのではなく、実験者たちは登場する順番(雫境→鈴木モモ→ササマユウコ)を決めて、50分間の即興的な対話を展開しています。音楽的意思を持つ非言語の身体コミュニケーションは「音のある|ない世界の間」に様々なサウンドスケープを編み出していきました。出演者は特定の役割やシチュエーションを演じたり、動きに合わせて伴奏や音響効果を奏でていたのではなく、また音楽のルールや三要素(旋律、和声、リズム)からも自由になり、あくまでも三者の関係性、楽器や空間と対峙することから即興的な「対話」が生まれていきました。

記録を見ると鈴木モモとササマユウコはお互いを見ていない(耳を使っている)時間もありますが、全体的に聴覚や視覚以上に、三者の身体の動き(線)がつくる世界観や身体そのものが放つ存在感に応えるように対話が進んでいったように思います。雫境さんがストリングラフィに触れると「音」が生まれ、そこからモモさんの「オンガク」が生まれ、それに応えるかたちでピアノの音が生まれることもありました。特に決めたわけではありませんが、言葉の「哲学カフェ」の対話ルール(他者の話は最後まできく)という「待つ」時間を必要とする対話とは違っていたと思います。非言語で音風景を編むような言語のコミュニケーションは可能か?「即興カフェ」でも機会があれば実験してみたいと思いました。

休憩をはさんだ後半(写真左)では同じく協働プロジェクトメンバーで劇作家の米内山陽子さんの手話通訳を介して「前半ふり返り」をしました。実験者がまず「非言語の世界を言葉化する」ことから見えてきたのは、それぞれが抽象的なイメージや思い思いの感情を抱いていたにも関わらず、ひとつの音風景を編み出していたというサウンドスケープの「多様性」です。

また、目の前で繰り広げられた非言語コミュニケーションやオンガクに参加者が抱いた印象も様々でした。一方的に表現を受け止めているのではなく、ステージと客席の間をイメージが自由に行き来していた状態だったというか。きこえる|きこえない世界のオンガクの楽しみ方の違いも共有することができました。この手話通訳を介した哲学的な対話の進め方には「聾/聴の境界をきく」のリサーチ活動の経験やチームワークが生かされたと思います。音声言語・手話言語に限らず「発言する人」がまず通訳者に「訳してもらえるように」丁寧に解りやすく話すことを意識するということが、対話そのものの質感も変えていくように思いました。

「音のある|ない境界」に生まれるオンガクを、「きこえる|きこえない」状況の中で思い思いに楽しむ新しいオンガクのかたち。それは出演者(実験者)たちにとっても予想がつかない(正解のない)時間を参加者の皆さんと一緒に手探りで旅をするような刺激的な時間でした。もちろんそれぞれの芸術性、即興性を失わずに集中した時間を共有できるメンバーであったことは欠かせない要素でした。

「即興カフェ」と「聾/聴の境界をきく」プロジェクトに共通するのは、カナダの作曲家M.シェーファーの「サウンドスケープ」という概念が根幹にあるということです。オンガクとは何か、何がオンガクか?その哲学を自分の身体や感覚を通して探っていくと、音楽には「音」以上に大切な「何か」があることが実感としてわかってきます。出演者の内と外、ステージと客席、時間と空間、言語と非言語、そして柔らかな相互の関係性。複合的に編まれていくサウンドスケープを全身を耳にして「きく」意識を共有したときに、出演者・参加者の間(境界)に新しいオンガクが表出します。それは物理的に「きこえる|きこえない」といった音響や身体性の問題をも越えたオンガクの在り方だと思います。少し抽象的ですが「鳴り響く森羅万象に耳をひらけ!」(『世界の調律~サウンドスケープとはないか』(R.M.シェーファー著 鳥越けい子、小川博司、庄野泰子、田中直子、若尾裕約 平凡社刊 1986)と提唱したシェーファーが目指すサウンドスケープの本質はこの言葉に集約されていたように思います。

ちなみにサウンドスケープを学ぶテキスト『音さがしの本~リトル・サウンドエデュケーション』(M.シェーファー/今田匡彦 春秋社2008増補版)の中には「音のない世界を想像する」という課題が出てきます。これは聾者の音楽を知る上でも重要なアプローチですし、「きく力」と「想像する力」が音楽教育だけでなく言語|非言語コミュニケーションそのものを豊かにすることを示唆しています。

音楽(楽器を演奏する)や舞踏(踊る)は基本的には非言語の身体表現です。演奏者や踊り手は「言葉」とは違うコミュニケーションの力を使っていることは確かです。専門家だけでなく人は誰でも「非言語コミュニケーション」の可能性を内包しているはずです。そのことを忘れずに「言葉の世界」で人と人を無意識に分けている様々な「境界線」の在り方にも一石を投じるような試みとなっていたなら幸いです。このコラボ企画はまた機会があれば実験してみたいと思いました。

◎当日写真のアルバムがありますので、Facebook専用ページもご覧ください。(サ)

◎筆談や非言語で進行した打合せの様子

『即興カフェ』ワークショップ「ストリングラフィと紙のサウンド・エデュケーション』を開催しました。

コネクトの根幹にもある「サウンドスケープの哲学(耳の哲学)」を、身体を通して学ぶワークショップを開催しました。カナダの作曲家Mシェーファーと弘前大学今田匡彦教授との共著『音さがしの本~リトル・サウンド・エデュケーション』は日本の子どもたちに向けて書かれ、音楽教育を越えた生きるための全的教育テキストとしても広く読まれています。2011年から2013年まで今田研究室にて研究した代表のササマユウコは長年音楽家としても活動しており、サウンドスケープ論を「耳の哲学」と捉え直した実践拠点としてコネクトを2014年に設立した経緯があります。そしてコネクトと個人活動は区別をしてきましたが、活動5年目の今年からは根幹である音楽の視点から他分野とシンクロする場を積極的につくり、最終的にはひとつの活動に統合する予定でいます。

この日は平日午後の突然の開催にも関わらず、音楽、美術、哲学、写真等、ジャンルを越えた人たちの集まりとなりました。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

◎即興カフェではワークショップのほかに実験イベントも不定期で開催しています。1月には『音と言葉のある風景』と題して、笙奏者の石川高さん、『サウンド&レコーディング』の國崎編集人をゲストに開催しました。

次回は8月17日。協働プロジェクト「聾/聴の境界をきく」の応用編として、舞踏家・雫境さんをゲストに即興セッションと参加者を交えた対話の時間を設けます。どうぞお気軽にご参加ください。

◎詳細は『即興カフェ』専用FBページにて。http://www.facebook.com/improcafe/

女子美術大学版画研究室 Practical case interviews#01『アスビョルン・オレルド/吉田和貴』展

5月からCONNECT/コネクトにレジデンス中の沼下桂子さんが展示を企画しました。普段は見えにくい「アーティストと展示企画者の関係性」をインタビューの形式を取りながら展示に絡めていくという実験的な内容です。この展覧会は女子美術大学大学院版画研究領域「キュレーション」授業の関連事業として開催され、芸術大学の授業を公共施設にひらく試みでもあります。

会期:2018年6月12日(火)~6月30日(土)

会場:ユニコムプラザさがみはら エントランスロビー 無料

協力:女子美術大学版画研究室、芸術教育デザイン室CONNECT/コネクト

企画・コーディネート:沼下桂子

※詳細はFacebook イベントページをご参照ください。

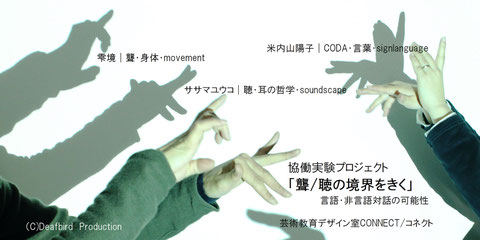

協働プロジェクト「聾/聴の境界をきく」2017活動報告

現在、コネクトの特設ページでは協働プロジェクト「聾/聴の境界をきく~言語・非言語対話の可能性」2017の活動報告を連載しています。

①考察の前に(4.25)

②メンバーの考察(5.26)

次回は「参加者の声」をご紹介する予定です。どうぞご覧ください。

空耳図書館のはるやすみ「ちょっと不思議な舌切り雀の世界」を開催しました。

去る3月28日(水)にユニコムプラザさがみはらにて、「空耳図書館のはるやすみ④ちょっと不思議な舌切り雀の世界」(平成29年度子どもゆめ基金助成事業・読書活動)を実施しました。

今年度は俳優の山内健司さん(劇団青年団所属・桜美林大学講師等)をお迎えして、平田オリザ氏が山内さんのために書き下ろしたオリジナルの『舌切り雀』のお芝居を、哲学対話型で鑑賞し、物語の世界にある「なぜ?」「どうして?」を自由に言葉にして考えてみました。

今回、「空耳図書館」の準備を進める中でこの民話が徐々に社会から消えつつあることを実感しました。例えば、背中に火をつける「カチカチ山」もなかなか物騒な内容だと思いますが、どうやらこの「舌切り」というタイトルに原因があるようです。不条理や残酷さが潜んでいるのも民話の魅力のひとつだと思いますが、時代の変化も感じました。

ただしこの物語の世界を対話で探っていくと、雀の舌を切ってしまったおばあさんの一筋縄ではいかない心情や、「やさしい」はずのおじいさんが本当に「良い人」かどうか、人と一緒に暮らしたスズメは他のスズメたちと馴染めたのか?など、この小さな物語から思いもよらなかった人間社会の「割り切れなさ」や「奥深さ」を感じる瞬間もありました。

この日はちょうど会場隣のキッチンで「こども食堂PECO」さんが開催されました。食堂より1時間早く、この物語の世界を知るために参加してくれた子どもたちも、自由にたくさんおしゃべりしてくれました。「学校」とは違う、正解のないちいさな「劇場」(のような空間)。本や演劇から日常の中にある「哲学」や「芸術」の小さな入り口に気づいてくれたらと思いました。そしてご多忙の中、大切な作品を熱演して下さった山内さん、ご協力ありがとうございました。

またどこかでチャレンジしてみたいプログラムになりました。

〇空耳図書館のサイトはこちらから→

協働実験プロジェクト「聾/聴の境界をきく」第2回境界リサーチを実施しました。

協働実験プロジェクト「聾/聴の境界をきく~言語・非言語対話の可能性」第2回境界リサーチを春分の日に実施しました。朝は雪が降り驚きましたが、当日はひとりの欠席もなく、北は弘前から南は熊本まで18名の方にお集まりいただきました。

第1回目は言語|非言語の境界を探りましたが、今回は協働メンバー(雫境、ササマユウコ、米内山陽子)の専門領域(舞踏、サウンドスケープ、演劇)の視点から「手」をテーマに世界の「内と外」の境界を身体を使って考えてみました。前半は3つの小さなワークショップ、後半は参加者全員での対話の時間と3時間少しがあっという間の濃密な時間となりました。

また詳細の考察レポートは後日掲載いたしますが、今回は当日撮影の協力に入って下さった映画『LISTEN リッスン』牧原依里監督から素敵な写真や動画がさっそく届いています!当日のメンバー3人の役割分担や、参加者の雰囲気がお伝えできれば幸いです。

【当日の流れ】

【前半】①協働プロジェクトの主旨説明(ササマユウコ) 発話、手話通訳、プロジェクター(PPT)

②3つの小さなワークショップ「舞踏・サウンドスケープ(耳の哲学)・演劇の視点から」

①ササマユウコ「手から考える’内と外’の世界」 発話、手話通訳、プロジェクター(PPT)、非言語

②雫境「川の画像を使った’手’の非言語WS」手話通訳、ホワイトボード筆談、身体言語

川の静止画→川の動画→ダ・ヴィンチの絵画→北斎→川の小計文字を使って

③米内山陽子「指先や手を使った演劇的WS」発話、要約筆記(プロジェクター)、非言語

・指先にシールを貼って「顔」(人格)を与えることから見えてくる世界

・「桃太郎」の物語を手と非言語で、チームワークで表現する

【後半】対話とふりかえり「私と’手’のビミョーな関係」

参加者全員による対話。手話学習者、楽器演奏者、舞台表現者、ケア従事者など、

普段から「手」を使う環境に携わることを、あらためて考えてみる。

以下の専用ページにて公開しています。

●聾/聴の境界をきく Facebook専用ページ(@Deaf.Coda.Hearing)

http://www.facebook.com/Deaf.Coda.Hearing/

※プロジェクトのリサーチについては、アートミーツケア学会会報誌でも報告する予定です。

主催・お問合せ 芸術教育デザイン室CONNECT/コネクト tegami.connect@gmail.com

助成:アートミーツケア学会青空委員会

空耳図書館のはるやすみ④「ちょっと不思議な’舌切り雀’の世界~みんなでおしゃべり ちゅんちゅんちゅん♪」開催のお知らせ

今年もちょっと不思議な読書会「空耳図書館のはるやすみ」の季節になりました。今年度は3月28日(水)17時に、コネクトのオフィスがあるユニコムプラザさがみはら(相模原市立市民・大学交流センター)で開催します。

ちょうど同じ日に実施される「子ども食堂PECO」さんのお隣の実習室②を使って、桜美林大学の講師も務める俳優の山内健司さん(劇団青年団)の隠れた名作『舌切り雀』のお芝居をいっしょに観て、お話の世界の「はてな?」を考えていく「哲学対話型の鑑賞スタイル」に挑戦します!

(平成29年度子どもゆめ基金助成事業・読書活動)

◎詳細は「空耳図書館」専用サイトをご覧ください⇒

【満席です】第2回境界リサーチ「カラダ|音|コトバ~舞踏・サウンドスケープ・演劇の視点から」

◎こちらは満席となりました。ご応募ありがとうございました。

協働プロジェクト「聾/聴の境界をきく~言語・非言語対話の可能性」(助成:アートミーツケア学会)の第2回境界リサーチ「カラダ|音|コトバ~舞踏・サウンドスケープ・演劇の視点から」が、3月21日(水・春分の日)に開催されます。

現在、参加者を募集中(定員20名)。当日は聾・聴・CODAの世界を行き来しつつ、手話通訳、筆談、非言語コミュニケーションを交えて進めていきますので、お気軽にご参加ください。定員になりしだい締切ます。

メンバー:雫境×ササマユウコ×米内山陽子

3月21日(水)14時~17時 @アーツ千代田3331(B105) 参加費1500円。

お申込みメール:tegami.connect@gmail.com

件名「春分WS」 ①お名前 ②緊急連絡先 ③簡単な応募理由を明記の上。

◎詳細はFacebook専用ページのイベントをご覧ください

http://www.facebook.com/Deaf.Coda.Hearing/